先日、渋谷の小さな劇場で映画「犬と猫と人間と 2」を観た。

イヌは約1万5千年、ネコは約一万年の愛玩動物の歴史があり、長いあいだ人間のパートナーとして、「家族同然」の存在であり続けてきた。彼らと過ごすことでかけがえのない喜びを貰った方も少なくないであろうし、寿命がヒトよりも短い彼らとの避けられない別れに涙した方も数知れないことと思う。イヌもネコも、人間が本来持っている優しさ、慈しむ気持ちの琴線に触れるかけがえのないパートナーであるのだろう。

鶏や豚、そして牛は文明社会でヒトの生命を支える動物性の栄養源として「大量生産」されてきた。大抵の人は心の片隅で罪悪感を覚えながらも「食する」ことでその恩恵にあずかり、また一部の人は生業(なりわい)として生活の糧を得てきた歴史がある。

そんな彼ら動物にも、大震災は容赦なく降りかかった。彼らの直面する問題は、そこに関わる私たちヒトが、彼らにどう向き合うかという問題でもあったのだ。そしてそれは解決されることなく今も続いている。

地震や津波、そして原発禍によって長年ともに過ごしたペットに別れを告げざるを得なかった人々。それは当日の死別であったり、強制避難に際して泣く泣く置き去りにしたり、あるいは被災後の環境の激変によって手放さざるを得なかったりの事情が存在した。

手厚く葬ったもののまだ癒されない喪失感を抱え続けるひと、あるいはいまだ諦めきれず探索を続けるひと。そして立入り規制をかいくぐり避難区域で保護活動を続けるNPO団体。

「避難所で、多くの人が肉親を失って悲嘆に暮れていた。そんな中で愛するペットを失った悲しみを口に出すのは我慢するしかなかった」

「警戒区域をクルマで走っていると、エサを貰えると思って走り寄ってくるんです。それで轢かれて亡くなる子が多い」

「震災で消えた小さな命展」でのイラストのレプリカが、

公開にあわせてユーロスペースで特別に展示されていました

「仮設住宅でアルコール依存の飼い主が暴れて連行された。荒れ果てた室内のゴミの中でおびえていたこの子を保護しました」

彼らが大事にしているものはパートナーたる動物との間の「ぬくもり」のようなものなのかも知れない。

☆☆☆

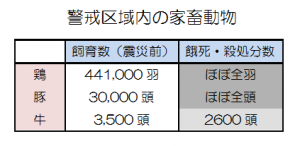

441,000羽、30,000頭、2,600頭、そして900頭。はじめの3つは福島の警戒区域内で餓死、あるいは殺処分された鶏、豚、牛の数である。そして今も900頭の牛が生き残り、あるものは野生化し、そしてあるものは強固な意志を持った人々の手で保護され、生き長らえている。

現在の法規制では警戒区域内の家畜は飼育は認められているものの区域外への移動は認めらず、食肉としての経済価値は全くのゼロ。つまりコストをかけて世話をする経済的意味は何も無いことになる。実際「意味のない行動だ」との批判も少なからずあるとのこと。

それでも強烈な情報発信を続けて全国からの寄付・援助を受けて牧場を維持し、あるいは牛舎での肉体労働に手弁当で遠くから通う人もいるという。

「なぜそこまで」との問いに、「私はもう知っちゃったから、関わっちゃったから」と話す笑顔の奥には淡々とした悲壮感が垣間見える。

「何としてもこの牧場を維持する、そのためにあらゆる手立てを考える」というオーナー。その一方で「援助が途絶えたら、殺処分せざるを得ないかも」と覚悟をきめる運営者も。放射線被ばくの研究に取り組む大学との提携なども進めてはいるが、出口が見えない闘いであることは否めない。

ペットにせよ家畜にせよ、彼らと接点を持つことになったのは人間の都合といっていい。「いのち」という意味では私たちと同じ彼らと向き合うとき、どう折り合いをつけたら良いのか?

平日ということを差し引いても、劇場の客席に身を沈めるひとはまばらだった。そして外に出れば、繁華街の喧噪の中には被災地の影すら見えない。「天災」から生じる「人災」を少しでも小さくするために、自分に出来ることがあるのだろうか。

想いは大都会の夜空に消え入るほどに心許なかった。

映画「犬と猫と人間と 2」公式サイト http://inunekoningen2.com/

震災で消えた小さな命展 http://www.chiisanainochi.com/