【月命日の定期便 29ヶ月め 被災地の『住む』はまだ先が見えない】

・「仮設間格差」解消は困難

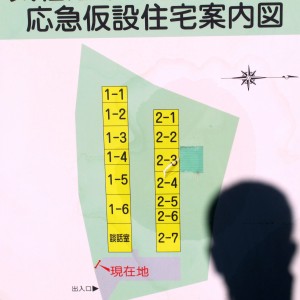

被災地の住環境を考える上で、「仮設(住宅)」の問題は現在避けて通ることは出来ない。恒久的な復興住宅は少しずつ完成しつつあるものの、高齢者を中心にまだこれから数年間は仮設に住まざるを得ない方が少なからず存在する仮設を数か所回ったことがある方なら納得して頂けると思うが、それぞれが置かれている環境は「同じ仮設といっても、ここまで違うものか」と驚きを隠せないものだ。

内陸部の広い平地に無数の仮設棟がならぶ巨大「仮設団地」。敷地内には医療施設も設置され一つの「街」を形成している。大規模なゆえの問題点も当然あるだろうが、種々の支援活動も入りやすいと聞く。

一方、もともとリアス式海岸の限られた沿岸に住居が集中していた沿岸部では、仮設の用地確保が難題で、必然的に山間部の狭い谷間などに小規模の「仮設集落」が点在することになった。小規模なものでは世帯数は10前後かそれ以下。コミュニティの維持に不可欠と思われる「集会所」さえ確保できなかったところもあるようだ。

建物の実態も千差万別。福島県内で見かけたある仮設は「ちょっと壁は薄いかも知れないが、ログハウスのような戸建風」という趣だったが、三陸沿岸の小規模仮設を回ってみるとそれが例外的であることに気づく。スチール屋根のプレハブが連なる長屋形式のところが大部分 だからだ。

また同じ長屋形式でも設計・設備などは格差が大きい。これは監理・施工が建築業者に一任されたために起きたことで、発災後の緊急事態でやむを得なかったことではあるが現在も尾を引いている問題である。先ごろ行われた「石巻仮設住宅自治連合推進会」の調査結果でも「今後は統一した設計を」との声が72.7%に上るなど如実に現れている。

・進まない用地取得

仮設住まいを脱し、恒久的な復興住宅へ移る展望がジリジリと遠ざかっている。岩手県は8月8日、沿岸被災地の社会資本整備について12市町村別にまとめた工程表「復旧・復興ロードマップ」の改訂版を公表した。 これは数カ月おきに最新情報に改定されているもので、復興住宅の完成年度は3月末時点より市町村整備分が1年、県整備分が2年遅れ、それぞれ2016年度となる見込みだ。その一番の原因が用地取得問題だという。

買収交渉が難航しているのではない。「売主」が交渉のテーブルにつくことが出来ないのである。土地の所有者が震災で亡くなっていて相続人が不明確だったり多人数に及んでいて、用地取得が遅れている大きな要因になっている。 自治体は特例措置を国に求めているが、政府の腰は重い。

買収交渉が難航しているのではない。「売主」が交渉のテーブルにつくことが出来ないのである。土地の所有者が震災で亡くなっていて相続人が不明確だったり多人数に及んでいて、用地取得が遅れている大きな要因になっている。 自治体は特例措置を国に求めているが、政府の腰は重い。

・人件費・資材の高騰

工事の遅れに拍車をかけるのが現場の人件費・建築資材の高騰だ。被災地では、建設労働者の日当が震災前比で3~5割高くなっているという。復興事業の本格化と就業者の減少で人手不足が目立っている。工事の遅れや事業費増加につながることは想像に難くない。そうした時期に政府は「国土強靭化」を目指すとして全国で公共工事を大幅に増やす方針を打ち出した。デフレ脱却の呼び水としての政策だが、さらなる需給の逼迫による経費の高騰が復興に水を差す、との懸念も拭い切れない状況。

・インフラ整備の遅れは「町の存亡・文化の喪失」に直結

用地取得の困難さは住宅建設だけでなく、防潮堤・水門などのインフラ整備にも大きく影響している。設計基準に耐震と液状化対策が後から加えられたため、大槌町では計画が2年遅れる防潮堤もあるとのこと。

「防潮堤整備を前提でまちづくりを進めている。これ以上の遅れは町の存亡に関わる」困惑しているのは碇川豊・大槌町長だけではないだろう。公共インフラが整ってこそ、個人レベルでの投資や経済活動も安心して可能になる。完成まで待てる余力のない住民が転出を余儀なくされれば、地域のコミュニティは本当に崩壊してしまうだろう。それは経済の崩壊を意味するだけでなく、今まで日本で守られてきた「文化の多様性」を喪失するということだ。

どこで切っても同じ顔しか出てこない「金太郎あめ」のような国が、魅力のある文化を育むとは思えない。